ごきげんよう、ハゲと天パです。

「サクッとすぐ読める悪魔紹介」

「ソロモン!ゲットやで!」シリーズDEATH★

ひきつづきウチの公式キャラ、

通称ペンドラゴンズの二人が解説します。

加筆 です。

にぎやかします

修正 です。

しゃしゃり出ます

タイトルの通り、今回は50番目の悪魔です。

このシリーズも50回目で節目感があるので、

Ver.5.0のちょっとスペシャルバージョンで。

彼女らについての詳細はこちらをどうぞ。

※当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。

だって、お金がほしいもの。

(利用して損はさせないかと思います。)

なお、お察しの通り、儲かってません。

繰り返す、

儲かってません

「ソロモン!ゲットやで!」

今回もこのシリーズの概要からです。

ヨーロッパでは中世後期から19世紀くらいまで

「グリモワール」

という、魔術の手引書がバズっていました。

その中でも悪魔や精霊等について書かれてるのが

「レメゲトン」というシリーズ。

5部の書物から構成されるレメゲトンのなかでも、代表的なやつが「ゴエティア」です。

内容としては、古代イスラエルの最盛期を築いた

ソロモン王が召喚してこき使った悪魔について。

いわゆる悪魔図鑑です

語弊があります

「エルサレム宮殿」を建設した第三代イスラエル王ソロモン。

人間の手では納期に間に合わないので悪魔を使役。

その時に労働させられた72体の悪魔を呼び出して、

いろんな願い叶えちゃお☆(ゝω・)vキャピ

というわけ。

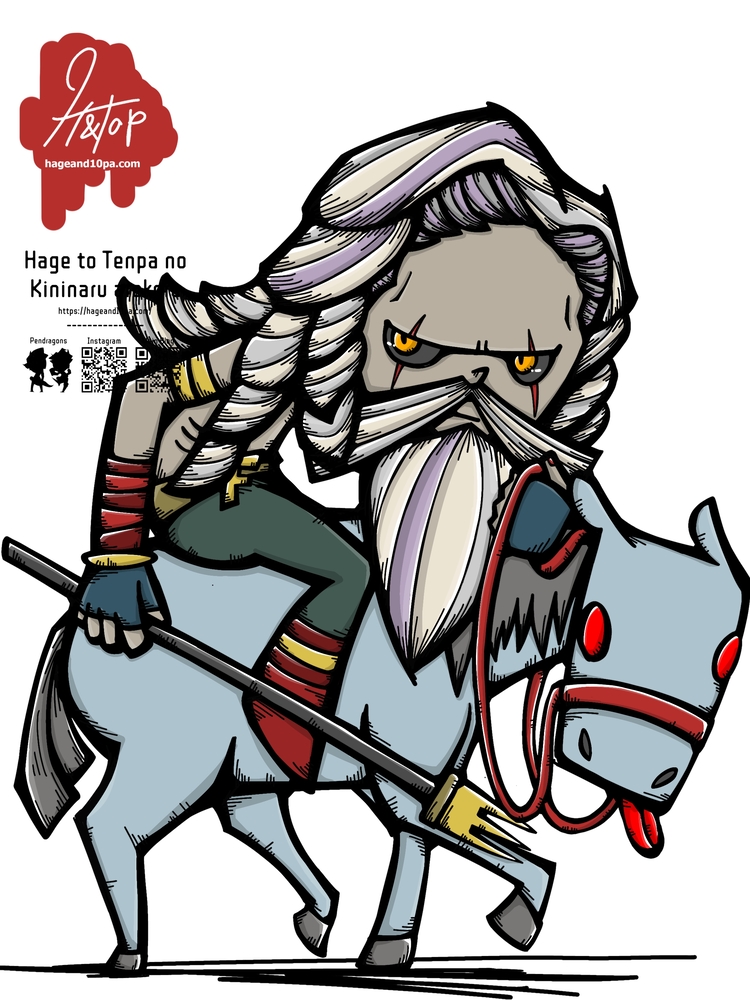

今回はこちらの悪魔を紹介。

序列50番フルカス

フルカス(Furcas)。

20の軍団を率いる序列50番の地獄の騎士。

騎士は初登場ですが、ソロモン72柱のうち騎士の称号を持つのはフルカスのみです。

レアですね。

そんなフルカス、

白髪と長い顎髭をたくわえた残忍な老人の姿で現れ

手には鋭い槍を持ち、青ざめた馬に乗っている

とのこと。

レメゲトンでの紹介はこんな感じ。

第五十番目の精霊はフルカスである。

彼は騎士であり、長い髭と白髪頭の残酷な老人の姿で現れ、青白い馬に乗り、鋭い武器を手に持つ。

彼の使命は、哲学、占星術、修辞学、論理学、手相占い、そして紅蓮術を、あらゆる分野において、そして完璧に教えることである。

彼は20の軍団の精霊を従えている。

ー S.L. MacGregor Mathers and Aleister Crowley, The Lesser Key of Solomon(1904)

「紅蓮術」って何よ?

調べてみたところカードゲームしか出てきませんでしたが、原文はpyromancyとあり、

素直に訳すと、火または炎を使って占う「火占い」とのこと。

グーグルが紅蓮術とかっこいい感じ翻訳してくれたのでそのまま記載しますが、

最初からわかるように書けよー。

そんなに難しくない言葉をわざわざ難しい感じで書くのは中二病あるある。

昔のカヒちゃんみたい

ちょっと、やめてよ!

自分のことを「紅蓮龍」とか言ってました

ちょっと!

ホントにやめて!

人が嫌がることを言ったらダメだって小さいこ

はい、フルカスでしたね。

まとめると、上記の通り馬に乗った老人の姿で

哲学、修辞学、論理学、天文学、手相、火占術などを教えてくれる悪魔とのこと。

コラン・ド・プランシーの「地獄の辞典」では、

「フォルカス(フォーラス、またはフルカス)」と紹介されており、以前紹介した序列31番の悪魔フォラスと混同されがち。

「ゴエティア」や

「悪魔の偽王国」では別個の悪魔です

フォラス回でも紹介しましたが、

混同されてるフルカスの挿絵はこんな感じ。

このはだかんぼおじいを描かないといけないというプレッシャーで悩みましたが、

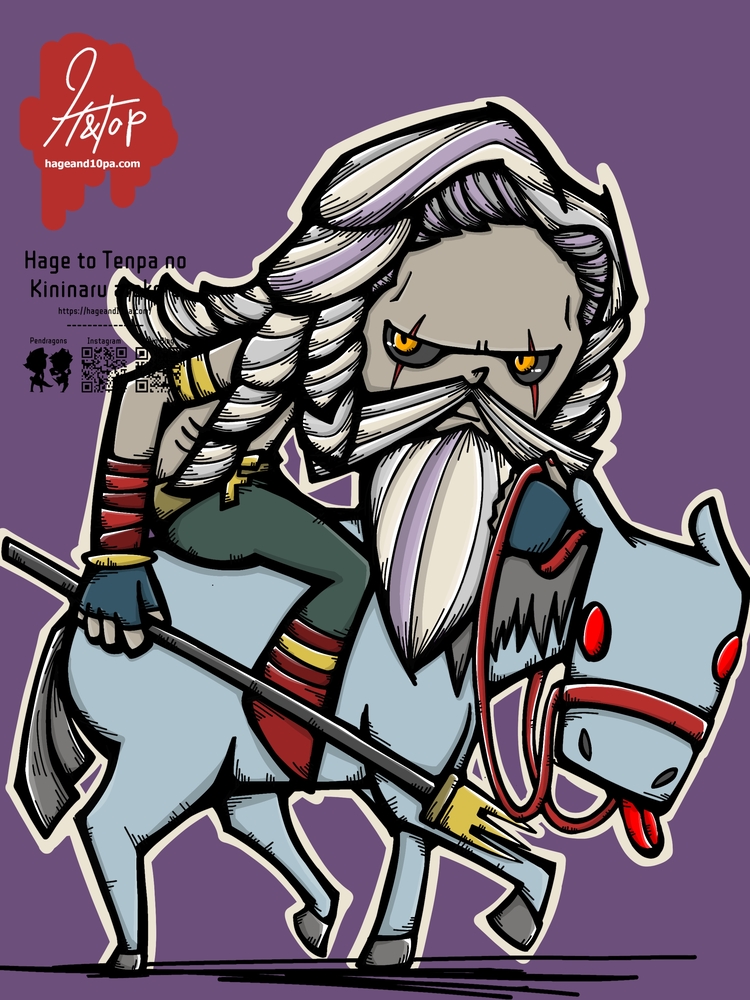

なんやかんやの落とし所を模索したところ、こんな感じに仕上がりました。

さて、フルカスのつづりは「Furcas」。

Furcaはラテン語で熊手を意味する言葉。

実は、おなじみのフォークの語源でもあります。

フォークとはもともと、刈り取った干草や農作物などを持ち上げたり投げたりする農具の

「ピッチフォーク」のことで、

古くヨーロッパでは、

剣や銃など高価な武器に手が届かない人々が

武器として使用したこともあり、今日でも欧米では農民の怒りや荒れ狂う暴徒たちを描写する表現手法でピッチフォークを手にしている姿をとることが多いそうです。

フルカスも「鋭い武器」を持っているとのことなので、ウチのフルカスはフォーク状の武器をもたせました。

ただ、このピッチフォークを模して発明された

「食器のフォーク」の方が現在では一般的。

そんなわけで、今回の裏テーマはフォークについてです。

毎度おなじみ、

メインの悪魔紹介より濃い裏テーマです

まさに雑記ブログ

食器としてのフォークが使われるようになるまでは意外と時間がかかり、

16世紀に礼儀作法の一部になってから、

導入が早かったイタリアでも14世紀頃からなんですって。

実はそれまでにも古代ギリシャで給仕用として用いられてはいたようですが、

現在のようにテーブルで使うカトラリーではなかったようです

じゃあどうやって食べてたんですか?って話ですが

フォークが導入されるまではナイフで肉を切りながら手づかみでした。

テーブルマナーとは一体

なお、スープはスプーンで飲んでました

西ヨーロッパで食卓フォークの使用を促進したのは

ビザンチン帝国の2人の王女、神聖ローマ皇帝オットー2世の妻テオファヌと、ヴェネツィアのドージェ・ドメニコ・セルヴォの妻テオドラであると言われますが、

イタリアを除くヨーロッパではなかなか浸透せず、

フランスにおいては、1553年にイタリア出身のカトリーヌ・ド・メディシスとアンリ2世の結婚の際、

イタリア料理人といっしょに嫁入り道具として伝わったとか。

イギリスでの普及はさらに後の時代、18世紀に入ってからだそうです。

一応、1611年のトーマス・コライヤットのイタリア紀行文に見られますが、

長年にわたって、「女々しいイタリア文化」とみなされていたとのこと。

ひどい言われよう

ちなみにこの紀行文で英語の文献には初登場してます

「手づかみのワイルドさこそ正義」という風潮もあったのかもしれませんが、

初期のフォークは歯が2つしかなく、肉を切るときに押さえて切りやすくする道具としての認識であり、

歯もまっすぐで食べ物に突き刺すのはともかく、

すくって口元に運ぶのには適していなかったことも普及が遅れた原因のようです。

その後1770年代、庶民の風俗を深く愛した

ナポリ国王フェルディナンド4世、

この王様は宮廷で毎日スパゲッティを出すように命じます。

ただ、スパゲッティって長いんで手で食べるとなると

頭上にかざして下から口ですする食べ方となり、

当時としても、

「いや、それはちょっと」

という見苦しさ。

もうちょっと上品にスパゲッティを食べられるようになんとかしてよ。

との命令を受けた、料理長ジョヴァンニ・スパダッチーノは、料理を取り分けるためのフォークを食器として使えばええんちゃう?と思いつき、

工学エンジニアのチェーザレ・スパダッチーニが先が長く3本だったフォークをもとにして、口に入れても安全でスパゲッティがうまくからむように、先を短く4本にしたフォークを考案したそうです。

スパゲッティ大好き王様のために、

ジョヴァンニ・スパダッチーノとチェーザレ・スパダッチーノのダブルスパダッチーノが頑張ったというわけ。

こんがらがってきた

スパゲッティだけに

現在のフォークは4本歯で弓なりの形をしたものがメジャーですが、

より食べやすい形の弓なり型フォークは18世紀中頃のドイツで発明。

19世紀初頭には現在のような形のフォークが一般的に使われるようになったそうです。

ちょっとフォークに詳しくなった

考えたこともなかったわね

はい、

そんなわけで序列50番の悪魔フルカスでした。

悪魔のことを書いてたはずなのに、

別のうんちくが増えていくそんなブログです。

次回もよろしくお願いします。

=======

このブログは、気になったことを調べ、

学んだ内容とイラストを紹介するお絵描きブログ

ソースは主にWikipediaなどになりますので、

学術研究ではなくエンターテイメントとしてお楽しみください。

興味のきっかけや、ふんわりしたイメージ掴みのお手伝いになればうれしいです。

フルカス-wikipedia

フォーク (食器)-wikipedia

ピッチフォーク-wikipedia

参考書籍:

悪魔解説書「ソロモン72柱の悪魔」 | マーク・アイシャーウッド

「地獄の辞典」コラン ド プランシー (著), 床鍋 剛彦 (翻訳)

リクエストやご連絡などが

お有りでしたら、

インスタのDMからお願いします

下のロゴからどうぞ

| 価格:1650円~ |

suzuriでオリジナルグッズ始めました!↓↓↓

FXを始めるチャンスなんじゃないですかね?↓

私はやらないけど

ふるさと納税 はじめませんか?