ごきげんよう、ハゲと天パです。

引き続き、今回も

四十七都道府県なんそれ妖怪図鑑

日本に伝わる数ある妖怪のなかで、

「なんそれ?」という妖怪をセレクトし、

47都道府県ごとに紹介するシリーズです。

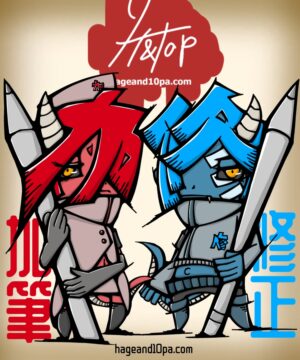

にぎやかすのはおなじみのこの2人。

加筆です。

にぎやかします。

修正です。

しゃしゃり出ます。

2人(通称ペンドラゴンズ)についてはこちら。

※アフィリエイト広告を利用しています。

だってお金がほしいもの。

●第四十四回・大分県

北海道 to 沖縄でお送りしております。

なんそれ妖怪図鑑

九州編です。

前回は熊本県から、

わりとメジャーな妖怪

油すまし(あぶらすまし) でした。

しかしてその伝承は、

「このへんに昔出たってよ。」というと

「今もいるぞ。」という感じで、

その実態は謎な妖怪でしたね。

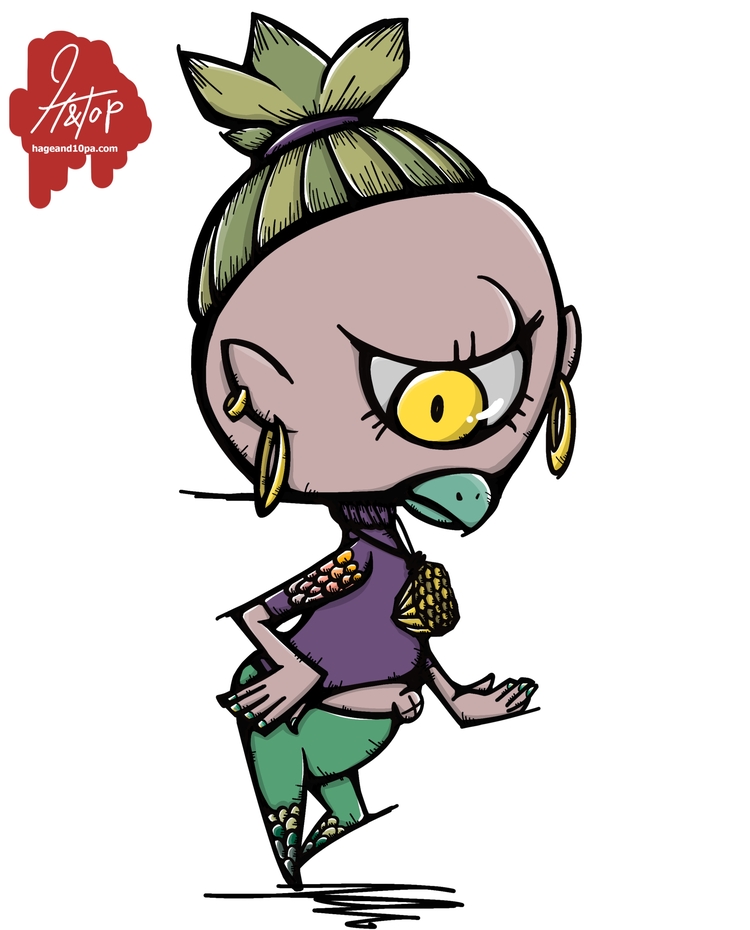

今回は大分県から、こちらの妖怪。

大分代表 セコ(せこ)

セコとは、子供の姿の妖怪で、

河童が山に登ったものとされています。

今回、大分代表で登場してもらいましたが、

実は鹿児島県以外の九州地方に伝承があり、

それに加えて島根県隠岐郡にも伝わっております。

広範囲に出没ですね。

「子ども姿の妖怪」とご案内しましたが、

一般的にその姿は、

頭を芥子坊主にした子供のようだとも、

猫のような動物とも、姿が見えないともいわれ、

そのバリエーションは様々です。

「観恵交話」という書物では、

「一つ目で体毛がなく、それ以外は人間そっくり」

と記載されているとのこと。

水木しげる御大による妖怪画では、

一つ目と二つ目のものがおり子供のような背格好。

夜中に山を歩いていると、楽しそうな音や声が聞こえ、木の周りで踊っているとか。

今回の舞台、大分県に伝わる話によると、

山道を歩く人の手や足をつかんでからかったり、

牛馬に取り憑いたり、人をだまして迷わせたり、

はたまた怪我を負わせるもするとか。

人が山に入るときに懐に焼き餅を入れていると、

それを欲しがるそうです。

お餅おいしいです。

それはしょうがないよね。

前述の「観恵交話」によると、

2~30人ほどで連れ立ち大工の墨壺を欲しがるとか。

墨壺は大工さんが

材木に直線を引いたり、

建築現場で基準となる線を引くための工具です。

ちなみに現在では材木上にレーザー光により直線を

表示する装置が使われることが多く、墨壺の使用頻度は減っているそうです。

セコに話を戻します。

彼らは基本的にこちらから手を出さない限り、

直接的に害をなしはしませんが、

イタズラを受けた際は鉄砲を鳴らす、経を読む、

もしくは「今夜は俺が悪かった」などと言い訳をするなどの方法が良いとされるとか。

「今夜は俺が悪かった」って何よ?

よくわかんない。

また、セコはイワシが嫌いなため

「イワシをやるぞ」

と言うのも効果があるといわれています。

上記の通り、

山に登ったカッパであると言われているセコ、

山と川を移動する際に「ヒョウヒョウ」とか

「キチキチ」、「ホイホイ」などと鳴くとか。

この「ホイホイ」は、

猟師が獲物を追い出したり、射手のいる方向に

追い込んだりするときの掛け声、

「ほーい ほーい」を真似ているんだそうです。

狩猟界隈では、この獲物を追い立てる役割

のことを勢子(せこ)と呼びますが、

この妖怪の名前の由来は「勢子」だとか。

ちなみに、追い立てた獲物を仕留める役目は、

待子(まちこ)や立間(たつま)というそうです。

大分では日和の変わり目に群れをなし、

「カッカ」と鳴きながら山を登るんだそう。

セコの通り道に家を建ててしまうと、

家の中には入ってこないものの家を揺すられたり、

石を投げつけられたりするんですって。

通り道に家建ててんじゃないよ。

前回の熊本県にも、セコの伝承があり、

老人のような声から子供のような声まで出し、

木こりはその声によってセコの機嫌を知り、

セコがオメク(叫ぶ)と縁起が良いとされるそう。

セコがオメいた山で炭焼きすると、

お金がもうかると言われているとのことです。

セコは夏の間は川に住み、

冬になると山で暮らすとされ、春秋の彼岸に、

山から川、川から山に住処を変えるとか。

冬の川の水が澄み、夏の川の水が濁って汚いのは、

セコによるものだという伝承もあるそうです。

これは、和歌山回の一本だたらと同じですね。

実際、見た目も近いよね。

さて、

セコは焼き餅を欲しがるという話がありましたが

もう一つ、「蜂の子」が大好物だそうで、

人間が蜂の巣を持って帰ろうとすると、いつの間にか尾行してくるそうです。

ただし尾行はするけど、特にいたずらや悪さをしたり、

蜂の巣を奪うことはしないそうです。

セコは基本的に姿を見せない妖怪ですが、

その時ばかりは、蜂の子が気になりすぎて、

姿を隠し忘れ、姿を見ることができるとか。

このうっかりさんめ。

蜂の子が気になる。

ちなみに蜂の子、私は食べたことがないですが、

クロスズメバチなどの蜂の幼虫や蛹のことであり、

日本では長野県、岐阜県などが有名ですが、

愛知県、静岡県、山梨県、栃木県、岡山県、

宮崎県などの山間部を中心に食用とされ、昔は貴重な蛋白源として常食されたそうです。

古代中国の薬についてまとめられた

「神農本草経」では、蜂子(ほうし)と呼ばれ、

最高級の薬とされました。

明時代の「本草綱目」では神農本草経の内容に加え

「心腹痛、黄疸、皮膚の感染症、風疹、便秘、

梅毒、婦人科の症状」に良いとされています。

現在も高級珍味として、

缶詰や瓶詰でも販売されているそうです。

ちなみに気になるお味としては、

淡白で炒ったものは卵焼きみたいな感じだそうです。

気になる方はこちらからどうぞ。

| 蜂の子 佃煮 甘露煮 昆虫食 はちのこ 珍味 瓶詰め ハチ クロスズメバチ 地蜂 信州 長野 食品 おみやげ お土産 高級珍味 送料無料 お試し 価格:2160円 |

私達は爬虫類だから虫には

別に抵抗ないけど、

人間は好き嫌いが分かれそうね。

美味しいなら食べる。

おいしいよ。

ところで、

セコの鳴き声を人間が真似すると、

鳴き声は次第にエスカレートし、

人間とセコの間でどちらの声が大きいか

勝敗がつくまで交互に鳴き続けなければならなくなるそうです。

ちなみに人間が負けた場合、

その人にセコが乗り移り、精神に異常を来たすとか。

普通に凶悪じゃん。

これを避けるには、負けそうになったならば、

「お前はいくつ(何度)鳴いたか?

俺は三才になる牛の毛の数ほど鳴いたぞ。」

と言えば、セコは物の数え方が分からないため、

降参して逃げるそうです。

数字むずかしい。

そんなわけで、

大分県からセコでした。

ちょっとおとぼけなところもあり、

なかなか憎めない妖怪でしたね。

次回は宮崎県、

引き続きよろしくおねがいします。

このブログは、

気になったことを調べ、

学んだ内容とイラストを紹介するお絵描きブログ。

ソースは主にWikipediaなどになりますので、

学術研究ではなくエンターテイメントとしてお楽しみください。

興味のきっかけや、ふんわりしたイメージ掴みのお手伝いになればうれしいです。

セコ-wikipedia

勢子-wikipedia

はちのこ-wikipedia

大分といえば、

別府温泉ね。

由布院温泉も有名だよ。

これらをはじめとする多くの温泉があり、

源泉数(4,445か所)、湧出量(279,253L/分)

ともに日本一であり、

「日本一のおんせん県おおいた」

をキャッチフレーズにしています。

そんな大分で食べたいのは、やっぱり「とり天」だね。

大分県は鶏肉を多く食べることで知られ、

鶏肉年間消費量を調査したところ、

大分市が全国1位になったこともあるそうです。

みんな大好き唐揚げや、天ぷら粉で揚げた「とり天」は地元で愛される定番料理。

別府市内にある県内初のレストラン「東洋軒」が

発祥といわれており、唐揚げとはまた違った、

サクサクの柔らかい衣が評判になって様々な飲食店で提供されるようになったそうです。

最近は大分のみならず全国でもメジャーですが

是非、本場の味をどうぞ。

ウチの子たちもおすすめです。↓

| 本家別府とり天王&ゆずとり天王 食べ比べセット 500g 400g 国産鶏モモ肉使用 保存料不使用 冷凍 とり天発祥 東洋軒【送料込】 価格:4740円 |

suzuriでオリジナルグッズ始めました!↓↓↓

FXを始めるチャンスなんじゃないですかね?↓

ふるさと納税 はじめませんか?