ごきげんよう、ハゲと天パです。

引き続きお届けいたします、

四十七都道府県なんそれ妖怪図鑑

日本に伝わる数ある妖怪のなかで、

「なんそれ?」という妖怪をセレクトし、

47都道府県ごとに紹介するシリーズです。

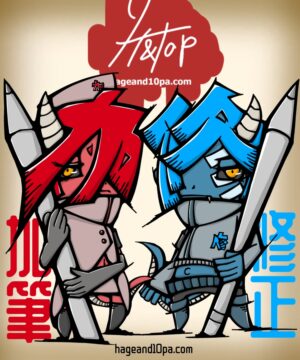

にぎやかすのはおなじみのこの2人。

加筆です。にぎやかします。

修正です。しゃしゃり出ます。

2人(通称ペンドラゴンズ)についてはこちら。

※アフィリエイト広告を利用しています。

だってお金がほしいもの。

●第四十二回・長崎県

北海道 to 沖縄で進行中の

なんそれ妖怪図鑑 九州編。

前回は佐賀県から、

疫病を予言するインフルエンサー

神社姫(じんじゃひめ) でした。

いわゆる人魚の類になるわけですが、

その正体は、

打ち上げられたリュウグウノツカイとも。

予言獣界隈のオリジネーターです。

今回は長崎県からこちらの妖怪。

長崎代表 石投げんじょ(いしなげんじょ)

石投げんじょ(いしなげんじょ)です。

いや、「石投げんじょ」て。

いわゆる名前なんそれ枠です。

石投げんじょ、

長崎県西彼杵郡江ノ島近海や佐賀県鳥栖市江島町に伝わる怪現象。

海姫や磯女の類といわれています。

5月の梅雨どき、

もやの深くかかっている夜に漁をしていると

突然、大岩が崩れるような音が聞こえるとか。

別の日の日中、あの音は何だったのか?と、

その場所に確かめに行ってみても、

何ら異状はないそうです。

もう、このオチもないところがなんそれ妖怪。

「広辞苑」によると、

怪異の正体は漁師さんが体験した、

いわゆる「錯覚だ」としていますが、

そんな夢のないオチは認めません。

認めませんよ私は。

認めなさいよ。

民俗学研究所による

「綜合日本民俗語彙」では、

この現象を磯女のような海の妖怪の仕業とし、

柳田國男の「妖怪談義」でも磯女と同系の妖怪と記述されています。

名称の「じょ」が「女」に通じる仮説もあり、

「石投げん女」というわけだそう。

民俗学者・桜田勝徳氏は名称に「石投女」の漢字表記を当てています。

素直なネーミングだね。

怪異の内容からすると、

石を投げてる感は少ない

気がするけど・・・

今回のキャラデザのコンセプトとしては、

大岩が崩れるレベルの剛速球を投げる女子というイメージです。

ちなみに、広辞苑では「じょ」は「尉」の字を当てており、

海で石を投げる老人と説明しているようです。

海で石を投げる老人、

まじで迷惑。

人に当たると危ないから、石投げはやめようね!

石投げんじょにあやかって、

今回は「投石」についてふれてみましょう。

そもそも、ヒトは、

動物の中でも最も石投げが上手な生き物

であり、弓矢が発明されるまでは、

狩猟や争いにおける人間のもっとも基本的な攻撃方法でした。

もとは効率的に獲物を攻撃するための

狩猟の手段だったわけですが、

紀元前12000年頃〜紀元前8000年頃の

石器時代には、投石紐も発明され、

より威力と飛距離が増大、効率的に攻撃できるようになりました。

やがて人間対人間の戦いにおいても、

重要かつ効果的な戦術となり、

直接的な攻撃はもちろん、

挑発や脅し、威嚇にも利用されます。

旧約聖書(紀元前4-前5世紀)でも

ペリシテの巨人ゴリアテが、

小柄なダビデの投石で打ち倒される記述があり、

体格の不利を補う威力があると認識されてきました。

なんせ石なので、弓矢の矢に比べると、

携帯が難しいというデメリットはありますが、

現代のように舗装されていない時代では

そこらじゅうにある石はお手軽な武器となり、

弓矢に比べて風の影響も受けにくく、

鎧ごしに打撃を与えやすいことでも重宝されました。

容易く調達できて、

そのまま使えるのはアドバンテージだね。

敵もそうだけどね。

また、石を命中させて致命傷を与えるだけでなく、痛手を与えて戦意や戦力を削ったり、

敵の陣形を崩す効果もあり、逃げるときにも効果を発揮します。

投げてぶつけるという性格上、

部隊が常に移動する野戦には不向きですが、

攻城戦における守備側では大いに有効。

城壁内に備蓄することができ、

高所から攻め手に向かって投げると

位置エネルギーによって攻撃力はアップします。

日本においてももちろん有効な戦術であり、

古くから投石を「印地」と呼び、

合戦を模して石をぶつけ合う「石合戦」も平安時代の文献に記載されていました。

普通に危ない

戦国時代にも攻城戦を中心に広く使用され、

元亀3年(1573年)の三方ヶ原の戦いでは

武田方の武将小山田信茂が投石隊を率いたとする逸話が知られています。

歴史研究家の鈴木眞哉氏の研究によると

1467年9月から1637年2月までの戦国時代の

負傷記録を調べたところ、

「石疵・礫疵」の比率は約10.3%だそう。

同時期負傷原因ランキングは、

1位 矢疵・射疵の41.3%、

2位 鉄砲疵の19.6%、

3位 鑓疵・突疵の17.9%

というわけで、それに次いで堂々の4位。

5位の刀疵・太刀疵の3.8%より、

はるかに高い結果となっています。

やっぱり飛び道具は脅威だね。

実は優秀な戦術。

まあ、そもそも当時の戦において、

負傷原因を逐一記録することはなかったので、

自己申告による記録しか残っておらず注意は必要ですが、

メジャーな戦術だったことがわかりますし、

利用しない手はなかったでしょう。

戦国時代以降では島原の乱でも城攻めの際、

一揆軍が城中より雨のように投石して

防戦する戦況が記載されており、

かの宮本武蔵も島原の乱においては、

城攻めの最中、投石によって負傷したとか。

現代でも実行しやすい攻撃手段であるため、

威力も甘く見られがちだったり

心理的負担も少ないので暴動などでよく行われますが、

普通にあたったら大怪我したり死ぬから絶対ダメです。

この辺にしとかないと、

本当に何のブログかわからなくなりますし、

実際忘れてましたが、今回は石投げんじょでしたね。

太字にしとこ。

でもまあ、石投げんじょについては、

もう書くこともないなあ。

扱いが酷くない!?

あ、ウチの石投げんじょですが、

日本において古くから長崎は

大陸との玄関だったので、異国風の服装にしてみました。

おしゃれですね。

そんなわけで長崎県から、

石投げんじょ でした。

ほとんど「投石」だったじゃん!

異国情緒あふれる南山手、

武家屋敷、新地中華街とエリアで特色があり、

街ブラ好きにはたまらない、

散歩したくなる街、長崎。

好きですよ、長崎。

はい、次回は熊本県です。

このブログは、

気になったことを調べ、

学んだ内容とイラストを紹介するお絵描きブログ。

ソースは主にWikipediaなどになりますので、

学術研究ではなくエンターテイメントとしてお楽しみください。

興味のきっかけや、ふんわりしたイメージ掴みのお手伝いになればうれしいです。

石投げんじょ-wikipedia

投石-wikipedia

長崎ちゃんぽんを

紹介すると思ったでしょ。

もちろんちゃんぽんも最高だけど、

あえて今回紹介するのは、

知る人ぞ知る長崎グルメ、

ハトシ!

ウチの子たちもおすすめです。↓

| 価格:3280円 |

明治時代に清国から伝わった料理です。

広東語で「蝦多士(ハートーシー)」と書き、

「蝦(ハー)」=エビ、

「多士(トーシー)」=トースト

というわけで、エビのすり身を食パンで挟み、油で揚げて作る料理。

大皿のコース料理を円卓で味わう「卓袱料理」の一つでしたが、

現在では町中でも販売されており、長崎では身近な軽食の一つです。

食べてみたいくなったでしょ?

上からチェックしてみてくださいませ。

すぐにでも食べたい。

suzuriでオリジナルグッズ始めました!↓↓↓

FXを始めるチャンスなんじゃないですかね?↓

ふるさと納税 はじめませんか?